守好鷺島的每一件文物

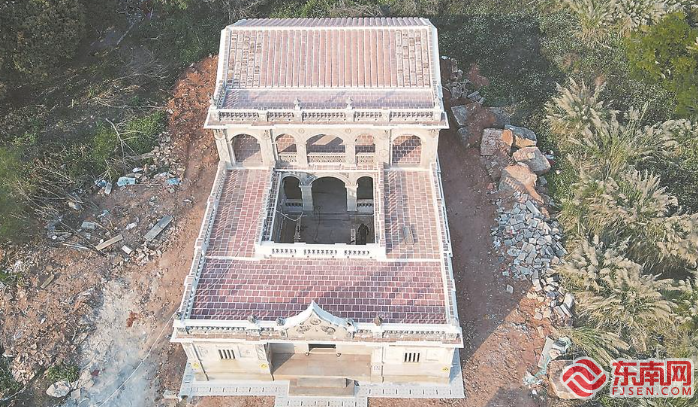

康崎洋樓融合了閩南大厝的凹壽式和券廊式雙層洋樓風(fēng)格。

“桃囍小院”正融入附近孩童的童年記憶。

核心提示

新修訂的《中華人民共和國文物保護(hù)法》自3月1日起正式實(shí)施,其中特別提到,在確保文物安全的前提下,因地制宜推動(dòng)不可移動(dòng)文物的有效利用。

在廈門,目前已確定的不可移動(dòng)文物有1963處,其中低級別文物達(dá)1712處,占比接近九成。近年來,廈門在全省率先將低級別文物范圍和建設(shè)控制地帶納入全市“多規(guī)合一”一張圖保護(hù),通過加強(qiáng)制度建設(shè)、集中保護(hù)修繕、動(dòng)員社會(huì)力量參與等措施,探索出一條有特色的低級別文物保護(hù)之路。

摸清家底,努力與時(shí)間賽跑

把玉扣紙浸透攪爛制成紙筋,再將紙筋灰鋪在草根灰表層,由內(nèi)至外逐層修補(bǔ),最后上色灰定型修型……近日,位于廈門市翔安區(qū)新店街道洪前村的康崎洋樓修復(fù)工程接近尾聲。

康崎洋樓融合了閩南大厝的凹壽式和券廊式雙層洋樓風(fēng)格,被譽(yù)為翔安最富浪漫氣息的洋樓之一。但由于附近村莊拆遷,此前,這座建于民國時(shí)期、布局獨(dú)特的洋樓幾乎被荒蕪雜草淹沒,泥塑裝飾殘損,部分墻體歪閃。

“對它的搶救,是一場與時(shí)間的賽跑。”廈門市翔發(fā)集團(tuán)新區(qū)公司工程二部的施東坡說。

去年,康崎洋樓被納入集中修繕保護(hù)的低級別不可移動(dòng)文物名冊。經(jīng)過近4個(gè)月的修繕,它展露新顏。洋樓正面墻裙用的是閩南大厝常用的花崗巖,墻身修復(fù)有鹿、鶴等水泥塑像,門廊上方是西洋風(fēng)格的尖頂女兒墻。

修繕不僅針對洋樓本體,還疏通了周邊排水系統(tǒng)。“不僅要保持文物本體的完整性、結(jié)構(gòu)的安全性和外立面的原真性,還要維護(hù)環(huán)境的整體性。”施東坡說,施工單位采用傳統(tǒng)水洗砂和灰塑工藝,力求還原洋樓昔日風(fēng)貌。

在廈門,有許多類似康崎洋樓的低級別不可移動(dòng)文物。它們散落于鄉(xiāng)間野巷,留存著文化的記憶,靜靜地散發(fā)著歷史的芬芳。現(xiàn)實(shí)中,這些低級別文物常面臨保護(hù)不及時(shí)的問題。

守住城市文脈,需要做好家門口的文物保護(hù)。為更好保護(hù)數(shù)量眾多的低級別文物,2020 年,《廈門市尚未核定公布為文物保護(hù)單位的不可移動(dòng)文物保護(hù)管理辦法》出臺(tái),要求各級政府將保護(hù)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。2023年底,廈門修訂政策,將全市不可移動(dòng)文物保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶納入“多規(guī)合一”,計(jì)劃用3年集中修繕163處不可移動(dòng)文物。廈門市文旅局還組建了70余人的文物維修專家?guī)欤鉀Q大規(guī)模修繕中專業(yè)力量不足的問題。目前,廈門正在進(jìn)行第二輪共275 處低級別不可移動(dòng)文物的集中保護(hù)修繕。

要全面保護(hù)這些文物,摸清家底很關(guān)鍵。2024年起,廈門市開展第四次全國文物普查,在復(fù)核第三次普查結(jié)果的基礎(chǔ)上,對全市進(jìn)行細(xì)致調(diào)查,為判斷保護(hù)形勢、制定保護(hù)政策提供依據(jù)。

全民行動(dòng),為低級別文物“擋風(fēng)遮雨”

俯下身子查看大殿楹聯(lián)石柱、云龍紋階石和龍柱有無損壞;檢查文物周邊消防等配套設(shè)施;擦拭文物語音導(dǎo)覽提示牌,掃碼確認(rèn)能否正常加載簡介;巡視文物周邊20米內(nèi)環(huán)境……

“巡查完萬石蓮寺,一切正常。”4月6日,思明區(qū)文物志愿者徐友群和妻子劉梅通過“廈門文物管家”微信小程序上報(bào)情況。

文物保護(hù)離不開社會(huì)力量。一直以來,廈門積極探索全社會(huì)保護(hù)文物的新機(jī)制、新舉措,推出“文物守護(hù)認(rèn)領(lǐng)”志愿服務(wù)品牌,開放一般不可移動(dòng)文物供社會(huì)力量認(rèn)領(lǐng)守護(hù)。

徐友群夫婦守護(hù)文物9年,認(rèn)領(lǐng)了萬石蓮寺、泰山路及第六市場老街建筑、何厝遺址等3處文物。按要求,志愿者每月至少巡查2次,但徐友群只要有空就會(huì)去巡查自己認(rèn)領(lǐng)的“寶貝”。他還擔(dān)任思明區(qū)“文物尋根”志愿宣導(dǎo)團(tuán)團(tuán)長,篩選出8條文物線路,每周末便和其他志愿者帶著市民游客行走在文物古跡間,講述文物故事。

“保護(hù)文物就是保護(hù)歷史文脈,要像愛護(hù)自家寶貝一樣愛護(hù)文物。”徐友群希望,通過宣講讓更多人了解身邊的文物,并加入保護(hù)的行列。

為廣泛動(dòng)員社會(huì)力量,廈門還開發(fā)上線了“廈門文物管家”微信小程序系統(tǒng),增加志愿服務(wù)、廈門文物、活化利用三大板塊。市民注冊成為“文物管家”后,可在安全巡查時(shí)記錄、反饋和學(xué)習(xí)交流。目前,平臺(tái)已有964名志愿者注冊,認(rèn)領(lǐng)不可移動(dòng)文物1963處,巡查累計(jì)13萬多人次。文物管家技術(shù)開發(fā)公司負(fù)責(zé)人張是枝說,將依據(jù)新修訂的《中華人民共和國文物保護(hù)法》進(jìn)一步升級平臺(tái),助力志愿者挖掘文物故事和文化價(jià)值。

廈門市文旅局文物與博物館處負(fù)責(zé)人表示,廈門將對照新法修訂相關(guān)法規(guī)文件,結(jié)合公眾考古季和“5 18”國際博物館日等活動(dòng)開展普法宣傳,引導(dǎo)市民增強(qiáng)文物保護(hù)意識(shí)。同時(shí),建立健全監(jiān)督和反饋機(jī)制,不斷完善文物保護(hù)工作的內(nèi)容和方式,全面提升廈門市文物保護(hù)工作水平,推動(dòng)廈門文保工作取得更大成果。

保用結(jié)合,讓文物“活”起來

保護(hù)文物不僅是為歷史存檔,更是讓歷史走進(jìn)普通人的生活。

海滄區(qū)嵩嶼街道的鰲冠社區(qū)依山傍海,古厝成片,是廈門不可移動(dòng)文物較為集中的社區(qū)之一,共有閩南紅磚古厝45棟,其中18處是不可移動(dòng)文物。目前,政府已出資完成社區(qū)內(nèi)10棟文物建筑的修繕,修繕率達(dá)55.55%,并采用“政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、村居參與、互利共贏”的模式進(jìn)行活化利用。

去年12月,返鄉(xiāng)青年邱瓊琦和朋友租下了完成修繕、建于清代的陳素清宅,開辦了融合文創(chuàng)、咖啡、手信消費(fèi)等業(yè)態(tài)的“桃囍小院”。“這里是我長大的地方。看到修繕好的院子閑置,覺得很可惜,希望通過新的業(yè)態(tài)喚起童年回憶。”邱瓊琦說。

秉持“讓古厝文化活起來”的理念,店內(nèi)裝飾巧用閩南舊物,老紅磚鋪地、簸箕上墻,護(hù)厝包廂用閩南話“起大厝”等命名,蘊(yùn)含對美好生活的殷切希望以及對傳統(tǒng)文化的傳承。

“文物的活化利用,關(guān)鍵一點(diǎn)是要讓更多人與之接觸、理解并產(chǎn)生興趣。”鰲冠社區(qū)工作人員林惠萍介紹,建于清代的蔡加水宅建筑裝飾精美,政府撥款123萬元將之修繕后,社區(qū)創(chuàng)新推出“以租代管”模式,從屋主手中租賃下這座大厝,將其變身為“鰲冠幸福院”,作為社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)站,成為老人娛樂休閑的場所,既保護(hù)了古厝,又發(fā)揮了社會(huì)價(jià)值。

引入社會(huì)資本,以用促保、保用結(jié)合,也為不可移動(dòng)文物的活化利用煥新注入新的能量。4月1日,鰲冠社區(qū)居委會(huì)與廈門凡愷文化傳播有限公司簽約,引進(jìn)社會(huì)資本對“吳升提督府第”遺址——吳升宅進(jìn)行利用。企業(yè)負(fù)責(zé)人郭晨愷介紹說,吳升宅擬建成“福建地方戲曲博物館”,除展示福建五大劇種史料和妝造外,還將開展古風(fēng)攝影、戲曲和武術(shù)文化等的普及活動(dòng)。

“我的爺爺是閩劇名角,我想完成他的心愿,讓更多年輕人愛上戲曲,讓福建戲曲走向世界。”郭晨愷說。

“修繕是為了留住文脈,接下來將積極探索活化利用,推進(jìn)文旅融合。”廈門市文旅局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,文物保護(hù)修繕需要社會(huì)力量參與,讓文物融入生活、回歸社會(huì)、服務(wù)人民,真正“活”起來。

記者手記

避免出現(xiàn)文保“洼地”

低級別,不等于低價(jià)值。很多低級別文物,其實(shí)是和城市文化、城市記憶融為一體的,是人們?nèi)粘I畹囊徊糠帧?/p>

正是看到了這一點(diǎn),廈門市、區(qū)兩級政府拿出經(jīng)費(fèi),集中修繕一大批低級別不可移動(dòng)文物,僅第一輪修繕就投入2億多元,保護(hù)力度為全省近年來所罕見,在全國也不多見。

修繕后的文物如何做好活化利用,發(fā)揮應(yīng)有的社會(huì)效能,廈門對此已有所探索,部分案例亦有不錯(cuò)的成效,值得進(jìn)一步總結(jié)提升。不過,開放低級別文物資源并非易事,前期的修繕和后期的維護(hù),資金、人力的投入巨大。同時(shí),多數(shù)低級別文物產(chǎn)權(quán)復(fù)雜或者產(chǎn)權(quán)方不愿開放,亦是阻礙低級別文物保護(hù)利用的因素。這些難題還需更好的解法。

文物是不可再生資源,文物資源的保護(hù)利用需要凝聚更多的共識(shí),需要更多部門協(xié)作,也需要社會(huì)大眾更多的支持。當(dāng)前,必須加強(qiáng)對低級別文物的保護(hù),提升保護(hù)能力和水平,同時(shí)以服務(wù)公眾為出發(fā)點(diǎn),權(quán)衡好各方權(quán)益,形成保護(hù)和利用的良性循環(huán),才能避免其成為文物保護(hù)的 “洼地”,讓每一件文物都延年益壽、閃光添彩。(福建日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)記者 林聞 林澤貴 文/圖)

- 相關(guān)閱讀:

-

2025年廈門市中小學(xué)生排球錦標(biāo)賽舉行2025-04-10世界杯帆船賽帕爾馬站 廈門小將躋身金組2025-04-10

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 貿(mào)發(fā)會(huì)議:美國貿(mào)易政策或重創(chuàng)最脆弱經(jīng)濟(jì)體

2025-04-15 11:07 - 貿(mào)發(fā)會(huì)議:美國貿(mào)易政策或重創(chuàng)最脆弱經(jīng)濟(jì)體

2025-04-15 10:47 - 江蘇中1.09億彩民已兌獎(jiǎng),繳稅2197萬

2025-04-15 10:46 - 下下周上4休5!上班時(shí)間有變 五一最新放假時(shí)間安排

2025-04-15 10:21 - 河北三河招牌禁用“紅藍(lán)黑”三色,人民日報(bào)、中國廣告

2025-04-15 10:21 - 新一代煤電升級專項(xiàng)行動(dòng)開啟

2025-04-15 09:48 - 央地多方協(xié)力 千方百計(jì)促就業(yè)

2025-04-15 09:48

- 貿(mào)發(fā)會(huì)議:美國貿(mào)易政策或重創(chuàng)最脆弱經(jīng)濟(jì)體

- 猜你喜歡:

-

陳楚生鷺島開唱 樂隊(duì)空中懸浮觀眾大飽眼福2025-03-17廈門推出4800套保障性租賃房 4月16日開始意向登記2025-04-13

-

評論(守好鷺島的每一件文物)